화면 캡처 2021-07-06 190411.jpg)

이지조(李之藻, 1565∼1630)의 자는 진지(振之) 또는 아존(我存)이고, 호는 양암(凉庵), 양암거사(凉菴居士), 양암일민(凉菴逸民) 등이다. 절강(浙江) 인화(仁和; 지금의 항주) 출신으로 서광계(徐光啓, 1562∼1633), 양정균(楊廷筠, 1557∼1627) 등과 함께 중국 천주교의 3대 지주(支柱)로 추앙받고 있다. 1594년 과거에 응시하여 거인(擧人)이 되었고, 1598년 진사(進士)에 합격한 이후 공부수사낭중(工部水司郞中), 남경태복시소경(南京太僕寺少卿), 하도공부낭중(河道工部郞中), 광동포정사(廣東布政使), 광록시소경(光祿寺少卿) 등의 관직을 지냈다.

이지조는 총명하고 박학하여 당시 천주교 내외를 막론하고 그 명성이 아주 높았다. 《개주지(開州志)》에 의하면 이지조는 “근본 명민하고 원칙주의자였으며 귀신같이 문제를 찾아내어 사람들이 감히 속이지 못했다. 제가(諸家)의 학설에 관해 두루 살펴보지 않은 바가 없었다.”1)고 했다. 마테오 리치도 그가 탁월하고 능통한 인물임을 인정하여, “내가 이 나라에 와서 본 바 총명하고 통달한 학자는 오로지 이진지와 서선생뿐이다.”2)라고 한 바 있다.

이지조는 일찍부터 서학에 대한 관심이 높았고, 서양선교사들을 통해 중국에 소개되는 새로운 학문 지식을 적극 수용했다. 이지조는 천주교 입교 전에 이미 마테오 리치가 제작한 세계지도인 〈곤여만국전도(坤與萬國全圖)〉의 발문을 지었고, 1601년 북경에 도착한 마테오 리치를 처음 만난 이후 마테오 리치가 세상을 떠나는 1610년까지 그로부터 천문, 지리, 수학 등 서양 근대 과학 지식을 직접 전수받아 익혔다.

이지조는 마테오 리치를 도와서 서학 서적들이 중국어로 번역 또는 새롭게 찬술되는 과정에서 발문, 해제, 번역, 집필 등에 적극 참여하였다. 그는 마테오 리치를 도와 천문 지식을 정리한 《혼개통헌도설(渾盖通憲圖說)》을 번역·간행하였고, 서광계와 마테오 리치를 도와 함께 힘을 합하여 수학 이론서 《기하원본(幾何原本)》을 저술·출간하기도 하였다. 이지조는 또한 마테오 리치의 도움을 받아 수학 서적 《동문산지(同文算指)》와 《환용교의(圜容較義)》(1608) 등의 저서를 차례로 출간하였다. 이지조는 마테오 리치가 천주교 교리를 정리하여 간행한 《천주실의(天主實義)》(1607)와 《기인십편(畸人十篇)》(1608)의 서문도 썼다.

이지조는 천주교 교리를 이미 받아들이고 있었지만, 첩을 두고 있었기에 교리상 용납되지 않아서 정식 입교를 미루고 있었다. 만력 38년 1600년 중병을 앓게 된 이지조는 마침내 미루고 있던 세례를 받게 되었고, 정식 천주교 신도가 되어 세례명을 레오(良, Leo)라고 했다.

마테오 리치가 세상을 떠난 뒤에도 이지조는 공직을 수행하는 동안이었음에도 불구하고 서학 서적 출간을 계속하는 동시에 서양교회의 중국 정착에도 기여하였다. 1611년 부친상을 당하여 귀향한 시기에는 트리고(N. Trigault, 金尼閣), 카타네오(L. Cattaneo, 郭居靜) 신부와 종명인(鍾鳴仁) 수사를 초청하여 항주에 천주교회를 열었고, 또한 독실한 불교도였던 양정균을 개종시켰다.

1613년 남경태복시소경에 임명되어서는 서양선교사들을 기용하여 수학, 수리, 측량, 음악, 의학 등 서학을 전면적으로 수용할 것을 건의하기도 하였다. 이 건의가 성사되지는 못했지만, 그는 1614년에는 클라비우스(C. Clavius)의 실용 산술 소개서 《동문산지(同文算指)》(11권)를 직접 번역 출간하였다. 그러다가 1616년 명대 최초라고 할 수 있는 교회 박해 사건 즉 남경교안(南京敎案)이 일어나자 이지조는 공직에서 물러나 고향으로 돌아가서 양정균 등과 힘을 합하여 교회와 선교사들을 보호하는 일에 앞장섰다.

이지조는 1616년 만주에서 흥기한 후금 세력이 요동지역으로 세력을 확장해 내려오는 상황에서 하남도감찰어사(河南道監察御使)로 임명되자 통주(通州)에서 연병을 관장하던 서광계의 부탁을 받아 양정균의 문인 장도(張燾)와 함께 1619년 마카오로 가서 서양식 대포 4문과 총을 구입하였다. 또한 1621년 감독군수광록시소경(監督軍需光錄寺少卿) 겸 관공부도수청리사사(管工部都水淸吏司事)에 임명되자 미카오의 포르투갈군의 도움을 받아 총포를 제작하는 등 북방 수비를 위한 전력 강화에도 기여하였다.

1622년 제2차 남경교안이 일어나자 이지조는 다시 사직한 후 자택에 존원(存園)이라 이름을 붙이고 거하면서 저술과 번역에 전념하였다. 이지조는 1623년에는 마테오 리치의 세계지도에 지리 해설을 추가한 판토하의 《직방외기(職方外紀)》(5권)의 서문을 썼고, 1625년에는 서안에서 출토된 경교비(景敎碑)가 천주교의 일파임을 밝히는 논고 〈독경교비서후(讀景敎碑書後)〉를 발표하였다. 1626년에는 항주 자택 내에 작은 성당과 선교사의 거처 한 채를 지어 봉헌하기도 하였다.

1629년 9월 흠천감(欽天監)에서 다시 일식 추정 오류를 빚으면서, 서광계의 건의에 따라 서양식 역법을 수용하여 역법을 개정하기 위해 북경 선무문(宣武門) 안에 역국(曆局)이 개설되자, 이지조는 롱고바르디(N. Longobardi, 龍華民), 테렌츠(J. Terrenz, 鄧玉函) 등과 더불어 서광계의 책임 아래 역법 개수 사업에 참여하였다. 그 성과가 집대성된 것이 1631년부터 1634년까지 다섯 차례에 걸쳐 황제에게 진상된 《숭정역서(崇禎曆書)》(136권)이다. 그러나 이 작업이 한창 진행되던 1630년 11월 1일(양력) 이지조는 병이 악화되어 세상을 떠났다.

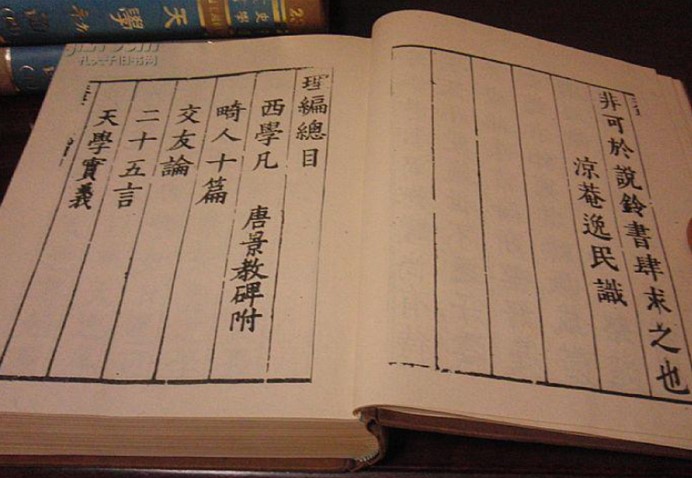

이지조는 생애 중에 많은 서학서를 편찬, 번역, 공역하였는데, 그 가운데 가장 방대한 저술은 세상을 떠나기 전 해인 1628년에 편찬한《천학초함(天學初函)》(52권)이다. 이 책은 당시 예수회 선교사와 중국 사대부들의 서학 관련 주요 저술과 번역서들을 망라한 학술 총편으로서, 이편(理編)과 기편(器編)으로 나뉘어 묶여 있다. 이편에는 《서학범(西學凡)》, 《당경교비부(唐景敎碑附)》, 《기인십편》, 《교우편(交友篇)》, 《이십오언(二十五言)》, 《천주실의》, 《변학유독(辨學遺牘)》, 《칠극(七克)》, 《영언여작(靈言蠡勺)》, 《직방외기》 등 대표적 천주교 교리 관련 저술 10편이 모여 있다. 기편에는 《태서수법(泰西水法)》, 《혼개통헌도설》, 《기하원본》, 《표도설(表度說)》, 《천문략(天問略)》, 《간평의(簡平儀)》, 《동문산지》, 《환용교의》, 《측량법의(測量法義)》, 《측량이동(測量異同)》, 《구고의(勾股義)》 등 과학 관련 번역서 11종을 모았다.

그가 남긴 기타 주요 번역서로는 1628년 출간된 아리스토텔레스의 자연 철학서 《환유전(寰有銓)》(6권)이 있고, 그가 죽은 이듬해인 1631년에 출간된 아리스토텔레스의 논리학 서적인 《명리탐(名理探)》(19권)도 있다. 유학자로서 그가 남긴 대표적 저술로는 공자(孔子) 제례(祭禮)의 역사를 제기(祭器) 도판과 함께 서술한 《반궁예악소((頖宮禮樂疏)》(10권)이 있는데, 이 저술은 1607년 간행된 천문 서적 《혼개통헌도설》(2권)과 함께 《사고전서(四庫全書)》에도 수록되어 극찬받고 있다.

이지조는 명말의 중국 유가 사대부로서 유학사상을 바탕으로 천주교를 이해하고자 했다. 그러나 서광계가 경세치용을 지향하는 과정에서 정신적인 필요 때문에 천주교를 받아들이고 서방선교사들의 과학 지식을 이용하여 몰락하는 명조를 구원하는 일에 주목하였다면, 이지조는 천주교사상 그 자체를 전체적으로 인식하고 이해하는 일에 더욱 중점을 두었다. 그래서 그는 선교사가 전한 과학과 신앙이 유가의 학설과 일치하며 6경의 뜻과 어그러짐이 없다고 보았으며, 그래서 ‘천학(天學)’이라고 불렀다. 그는 유가 사대부들이 받아들이기 어려웠던 ‘천당지옥설’에 대해서도 천지를 모두 살피는 것이 마땅하다며 인정하였고, 자연과학을 통해 천도(天道)의 진리에 도달할 수 있으며, 이를 통해 창조의 근원과 조물주를 진정으로 알게 될 것이라고 보았다.

이지조는 내면적으로 천주교를 받아들인 바탕 위에 서양의 종교와 학술을 적극 수용하였고, 이를 통해 중국 문물의 발전을 모색한 실학의 지평을 열었을 뿐만 아니라 중국에 천주교가 뿌리를 내리게 하는 데 초석이 된 대표적 인물이라 할 수 있다.

미주

1) 方豪, 《中國天主敎史人物傳》 (中華書局, 1989) 第2冊, p.69.

2) 楊廷筠, 〈同文算指序〉 (方豪, 《中國天主敎史人物傳》 中華書局, 1989, 第1冊, p.113에서 인용).

사진설명 | 이지조 초상, 《천학초함》

사진출처 |바이두

김종건 | 대구한의대학교 기초교양대학 교수