구여기 초상최종.jpg)

생애

구여기(瞿汝夔, 1548-1610)는 자가 원립(元立), 호는 나라굴학인(那羅窟學人), 환기도인(幻寄道人), 반담(槃談) 등이며, 강소성(江蘇省) 소주부(蘇州府) 상숙(常熟) 사람이다. 교회사에서는 태소(太素)라는 이름으로 더 잘 알려져 있다.

그의 부친 구경순(瞿景淳)은 예부좌시랑과 한림원학사를 겸하여 지냈으며, 시호를 문의(文懿)로 하사받았다. 구여기의 형제로는 여직(汝稷), 여익(汝益), 여열(汝說)이 있다. 둘째인 구여기를 제외한 형제들은 모두 관직에 나갔지만, 그는 학업에 뜻을 두지 않은 채 연금술에 빠져 가산을 탕진하였고, 유랑생활을 하기도 하였다.

마테오 리치와의 관계

구여기는 일찍이 명 만력 17년(1589) 여름에 선교사 마테오 리치와 첫 대면이 있었다. 당시 양광총독은 마테오 리치 등 서양선교사들이 조경(肇慶)에서 떠나도록 최후통첩을 보냈고, 그 전날 밤, 총독과 영서도윤(嶺西道尹)을 예방(禮訪)하기 위해 조경으로 온 구여기가 관아에서 마테오 리치와 첫 만남을 갖게 되었다.

이후 어린 시절 가정교사였던 남웅(南雄) 지부 황문(黃門)에게 의탁하고 있던 구여기는 마테오 리치 일행이 소주(韶州)에 이르렀다는 소식을 듣고, 남웅에서부터 그를 만나러 소주로 가서, 신부들이 잠시 기거하고 있던 광화사(光華寺)에서 처소를 얻고 마테오 리치를 스승으로 모시게 되었다. 그로부터 20년 가까이 구여기와 마테오 리치는 좋은 스승이자 유익한 친구로 지냈고, 마테오 리치는 그를 ‘지우(至友)’라 칭하였다. 마테오 리치가 구여기를 지극히 좋은 친구라고 여기게 된 데는 다음과 같은 연유가 있다.

첫째, 구여기는 서양 문물을 배우고 익히면서 중서 문화 상호 교류의 기반을 마련하였다. 그는 소주에서 2년여 동안 마테오 리치에게 중국 지식인들의 지혜와 소양 그리고 정신세계에 대해 분명히 인식하게 하였고, 나아가 중국 과학과 지식인들에 대한 선교사들의 편견을 바로잡는 데 도움을 주었다. 동시에 그는 서양 과학기술을 학습하는 데 열심을 다 하였다. 그는 당초에 서방 연금술을 터득하려는 의지가 강하였으나, 곧 서양 천문과 산학을 배워 익히면서 실학에 심취하게 되었다. 그가 서양 과학기술을 소개하면서 이해를 돕기 위해 만든 상세한 주석과 도표들은 최고 수준이라고 높이 평가되고 있다. 나아가 그는 배운 원리에 근거하여 천체 모형 천구의(天球儀), 별자리를 그린 성반(星盤), 자오선(子午線) 계측용 상한의(象限儀), 나침반, 해시계 등 과학 기구들을 정교하게 제작함으로써 이 분야에서의 공로가 높이 평가되고 있다.

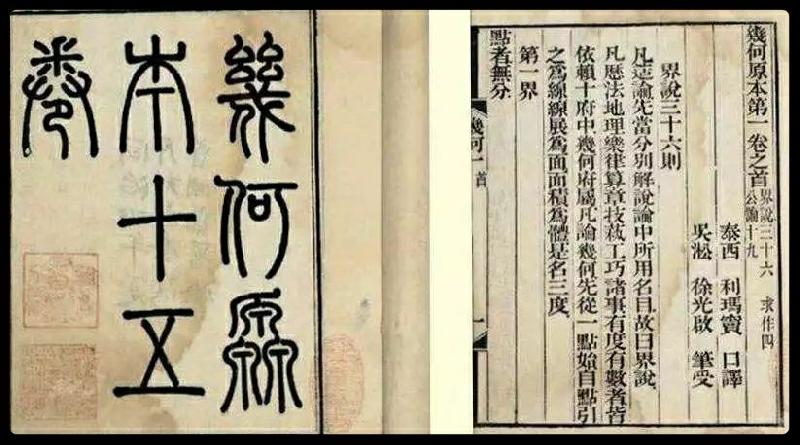

마테오 리치와 서광계가 북경(北京)에서 번역 출판한 《기하원본(幾何原本)》 전 6권 중, 제1권의 번역문은 당시 구여기가 소주에서 학습할 때 번역한 원고를 이용하였다. 그의 번역은 완벽했을 뿐만 아니라 중국 고서에 있던 용어들을 적절히 끌어와서, 아라비아 문자, 정수사칙(整數四則), 분수(分數) 원리, 응용삼(각)의 원리의 해제, 급수(級數), 개평방(開平方) 등 일련의 새로운 용어를 만들어 내는 탁월한 능력도 보였다.

둘째, 구여기는 마테오 리치의 선교 노선을 유가사상에 적응하도록 함과 동시에 중국 상류 사회와 교류의 길을 열었다. 구여기는 기독교가 중국에서 발전하려면 반드시 유가 전통과 사대부들에 대해 인정하고 용납해야 할 것을 강조하면서 마테오 리치에게 승려 복장 대신 중국 유생 복장으로 바꿔 입도록 건의하였고, 동시에 선교사들이 상대적으로 내실 있고 겸손한 태도로 유가 학설을 깊이 접하고 관료나 귀족 명사들과 왕래할 수 있도록 도왔다. 유가 경전에 대한 연구를 통해 마테오 리치는 점차 고대 유가 경전과 기독교 교리 사이에 서로 부합하는 면이 적지 않음을 기본적으로 인식하게 되었다. 이후 기독교 교리와 유가사상의 일치성과 상호보완성을 찾게 되었고, 중국 전통 문화와 풍속에 적응하는 것을 특징으로 하는 선교 노선을 완비할 수 있었다. 이러한 일련의 변화의 기본 동력은 기본적으로 구여기의 조언과 협력에서 비롯된 것임을 마테오 리치도 깊이 인식하고 있었다.

셋째, 구여기는 광범위한 교제와 걸출한 개인적 재능을 이용하여 예수회 선교단이 중국에서 발전을 이어갈 기반을 마련하는 데 크게 기여하였다. 구여기는 예수회 선교사들이 소주, 남창(南昌), 남경(南京)과 북경교회를 건립하는 것에 협력하였다. 그의 소개로 마테오 리치는 소주와 남웅부의 주요 관원들과 교분을 맺고, 그들에게서 선교 사업에 대한 지원과 보호를 받을 수 있었다. 구여기를 통해 남웅부 상인 갈성화(葛盛華)와 그의 동료들이 불교 신앙을 버리고 영세를 받고 입교하게 되었다. 마테오 리치가 소주를 떠나 남창에서 선교사역을 이어갈 수 있도록 건의한 것도 구여기였고, 마테오 리치가 남창에서 백록서원(白鹿書院) 원장 장황(章潢), 강서순무 육만해(陸萬陔) 등에게 선교활동에 대해 우호적 관심과 지원을 받을 수 있었던 것도 구여기의 기여에 의한 것이었다. 그뿐만 아니라 구여기는 마테오 리치가 지은 《교우론》의 서문을 쓰면서, 서방에서 하늘을 섬기는 학문과 유가 전통사상 간의 뜻과 이치가 같음을 널리 알렸다. 구여기의 〈대서역리공우론서(大西域利公友論序)〉에서는 서양에서 하늘을 섬기는 학문은 유가 전통과 일치성, 호보성(互補性)이 있음을 강조하였다.

명 만력 26년(1598) 마테오 리치가 북경에 정착하려고 시도했으나 무산이 되어 돌아오던 중에 소주(蘇州)성 근교에서 험한 여정으로 인해 중병을 앓게 되었고 건강을 회복하는 과정에서 구여기의 도움을 받았다. 그뿐만 아니라 구여기는 이후 남경의 지인들을 동원하여 마테오 리치의 남경선교 기반을 열 수 있도록 도왔다. 또한 마테오 리치와 불교도와 불교 승려와의 종교 토론을 주선함으로써 마테오 리치의 선교 지평을 넓히는 데 도움을 주었다. 그는 먼저 자신의 친구이자 불교도인 이여정(李汝禎)을 마테오 리치에게 소개하여, 토론을 진행하면서 이여정이 논리가 막히는 상황을 연출하였다. 또 이여정의 주재하에 유명한 승려 삼회(三淮, 혹은 괴(槐))와 마테오 리치 간의 토론회를 열어 조물주, 인식론, 인성의 선악 등에 대한 논의에서 마테오 리치의 논리를 지원하였다. 1600년 5월 마테오 리치가 북경으로 가서 예물을 헌납할 때에도 사전에 시기와 절차에 관하여 구여기와의 협의를 거쳤다.

입교하기까지

구여기는 기본적으로 유학자였지만, 도가로 전향하면서 자신의 이름도 태소(太素)라는 도가적 이름으로 바꾸고 연금술에도 빠져들어 불로장생을 지향하기도 했다. 구여기는 불교 신자이기도 했기에 마테오 리치와 교분을 가지면서도 오랫동안 기독교 신자가 될 수 없었다. 또 그는 부인이 죽은 뒤 첩을 두고 있었는데, 이 또한 기독교 계명에 어긋나는 것임을 알고 있었기에 입교의 결심이 늦어졌다.

그러나 1605년 3월 16일 마침내 구여기는 영세 의식을 받으면서, 과거에 도교와 불교에 심취하며 우상숭배한 자신의 과거에 대해 뉘우치고 신앙고백을 하게 되었다. 입교 후 이냐시오(Ignatius, 依納爵)라는 영세명을 얻은 그는 우선 여러 해 동안 동거해 오던 첩과 정식으로 결혼하였다. 그런 다음, 그는 집안에서 섬기던 모든 우상과 관련 서적들을 불태워 우상을 숭배하던 과거와 결별하게 되었음을 보여주었다. 그리고 그는 사방으로 떠돌던 유랑생활을 끝내고 전도자로 새 출발을 하게 되었다.

구여기와 마테오 리치의 20년간의 교류는 중국과 서방 간의 첫 번째의 실제적 접촉이었으며 중서 문화 교류의 새로운 이정표를 세웠다고 평가할 수 있다.

사진설명 | 구여기 초상, 《기하원본(幾何原本)》제1권

사진출처 |바이두

김종건 | 대구한의대학교 기초교양대학 교수