인장의 기원과 변천

문서나 기록을 보증할 경우, 서양 사람은 사인(서명)을 하지만 중국 사람은 인장을 사용하여 날인하는 것이 일반적이다.

중국에서는 회화와 더불어 서예가 일찍 발달하였다. 이들은 특히 문인 사대부의 예술 활동으로 여겨지면서 사람들의 인기를 모아왔으며, 이러한 경향은 한국이나 일본도 마찬가지라 할 수 있다. 회화는 그림을 매개로 하고, 서예는 글자를 매개로 하고 있는데, 글자를 매개로 하여 발달한 또 다른 예술 영역으로 전각(篆刻)이 있다. 전각은 칼로 나무, 돌 금속 등에 글자나 그림을 새기는 것을 의미한다.

전각의 과정을 거쳐 만들어진 예술품이 인장(印章) 또는 도장(圖章)이다. 인장은 개인.단체.관직 등의 이름을 나무, 뼈, 딱딱한 광물 등에 새기고 그것을 문서에 찍어 징표로 삼아서 문서의 신뢰성을 보장하려는 물건이다. 인장은 글자가 불룩한 모양으로 파여진 것을 양문, 오목한 모양으로 파진 것을 음문이란 하는데, 이러한 인장은 일찍이 동.서양에 모두 나타나고 있지만 가장 많이 사용한 나라는 중국이며 한국과 일본도 그의 영향을 받아 인장을 널리 사용하고 있는 나라이다.

중국에서 인장의 기원은 매우 빠르다. 인장이 언제부터 출현하였는가에 대해서는 여러 설이 있으나 늦어도 춘추 시대(B. C. 770~403) 말기에 이미 인장이 사용되었다보고 있다. 이때에는 인장을 ‘새(璽)’라고 했다. 『춘추좌씨전(春秋左氏傳)』에 ‘새서(璽書)’라는 말이 나오는데, ‘새서’란 왕이 새(璽)를 가지고 봉한 명령서를 말한다.

당시는 종이가 출현하기 이전 시대로, 대쪽(죽간)이나 나무 판(목간)에 문자를 기록하였고, 기록한 후에는 그것을 끈으로 묶었으며, 묶은 자리에 진흙을 바르고 그 위에 인장을 눌러 증표로 삼았다. 이렇게 진흙 덩어리에 인장을 찍은 것을 ‘봉니(封泥)’라 한다. 그 후 종이가 문자를 기록하는데 보편적으로 사용되던 때부터 봉니는 차차 사라지고 종이 위에 인장을 찍게 되었고 그 인문(印文)도 붉은색으로 하였다.

진이 중국을 통일한 후에는 인장의 용어를 구분하였다. 황제의 칭호를 ‘나’ 대신에 ‘짐(朕)’이라 부르게 한 시황제는 황제가 사용하는 인장을 ‘새’라 하고, 관용이나 신하 개인용으로 사용하는 인장을 ‘인(印)’이라 부르게 하였다. 그 후 한대에 들어와 인장은 ‘장(章)’ 또는 ’인장(印章) ‘이라 칭해졌으며 당대 이후에는 황제의 인장을 ’보(寶) ‘라 하였다. 당대의 여 황제 무측천이 ‘새’의 발음이 ‘사(死)’ 발음과 비슷하다 하여 ‘새’의 글자를 ‘보(寶)’로 한 것이 계기가 되었다고 한다.

그리고 관용이나 개인용 인장은 기(記), 주기(朱記) 도장(圖章) 관방(關防) 화압(花押) 등 여러 명칭으로 불렸다. 당 나라 때, 관용의 인장은 한나라 때의 것보다 그 크기가 3배나 커져 웅대한 기상을 과시했다. 그리고 보조를 맞추어 넓은 공백을 메우기 위해 꾸불꾸불한 구첩문(九疊文)을 사용하였다. 인장에 사용된 구첩문은 알아보기 어려워 위조 방지에 크게 주효였으며 이러한 풍은 송 원대에서 명청대에 이르기까지 널리 사용되었다.

그리고 당대에는 관인을 모두 동으로 만들어 사용하였으나, 송대에는 황제가 사용하는 보를 옥으로 만들었다. 그리고 명대에는 황제의 옥새나 조정의 인장의 문자에 "옥절전(玉節篆)"을 사용했으며 인장의 크기로 지위의 상하를 구별하기도 했다.

청대에도 황제는 옥새를 사용하고, 옥보(玉寶)라고 불렀으며, 역시 관직의 상하에 따라서 인장의 크기에 차가 있었다. 그리고 명청대에는 정방형의 인장을 인(印)이라고 하고, 장방형의 것을 관방(關防)이라 하였다.

인장의 재료로는 옥, 수정, 금속(금, 은, 동), 짐승의 뿔, 상아, 대나무, 돌 등 다양하다. 그리고 인장 인면(印面)의 반대쪽에 손잡이를 만들어 편리하게 사용하였다. 손잡이의 형태를 용의 형상으로 만들거나 호랑이 형상으로 만든 것 등 각각 개인의 기호에 의해서 사용되었는데, 이것을 ‘유(紐)’라고 하며, 동물의 형태를 주조한 것이 많으며 계단형의 ‘단뉴(壇紐)’, 탑 모양의 ‘중옥뉴(重屋紐)’ 등도 있다.

인장에 흔히 쓰이는 글씨체는 전서체이다. 물론 이 밖에도 예서체, 해서체. 행서 등이 사용되었으나 전서체로 많이 새겼다. 인장은 처음에는 일종의 증표나 권력의 상징으로, 전문적인 예술 분야에 속하지 않았으나 당 나라 때에 실용품에서 예술적 성격으로 바뀌게 되면서 전각 예술이 점점 발달하게 되었다.

전각 예술은 송.원 시대에 형성되어 명말 청조에 크게 흥행하였다. 송.원 시대에 회화가 문인들의 여기(餘技)가 되고, 문인화가 성행함에 따라 인장도 사대부들이 직접 만들어 사용하게 되었다. 특히 원 말에는 왕면(王冕)이 전문 장인이 아니더라도 쉽게 새길 수 있는 화유석(花乳石)이라는 석재를 발견하였는데, 이것은 많은 문인들로 하여금 인장에 흥미를 갖게 하였다.

명대에 이르러 문징명(文徵明)의 아들로 전각의시조라 불리는 문팽(文彭, 1489~1573) 같은 대가 출현하고 그 뒤를 이어 유명한 하진(何震,~1604)이 이름을 떨쳐 이들을 ‘문하(文何)’라고 함께 불렸다. 그 뒤에 정경(丁敬, 1695~1765), 등석여(鄧石如, 1743~1805), 등이 출현하여 전각은 독특한 예술로서 크게 발전했다.

청대에 저장성(浙江省〕 전당(錢塘)을 중심으로 많은 전각의 명인들이 배출되었는데, 그들을 절파(浙派)라 하여 후세에 큰 영향을 끼쳤다. 한편 절파에 자극을 받아 안후이성(安徽省)에서도 전각의 기술이 크게 일어났는데 이것을 안후이성의 옛 이름을 따서 환파(晥派)라고 하였다. 청나라 말기의 오양지(吳讓之),조지겸(趙之謙), 오창석(吳昌碩), 제백석(齊白石)등에 이르러 전각예술은 절정에 달했다.

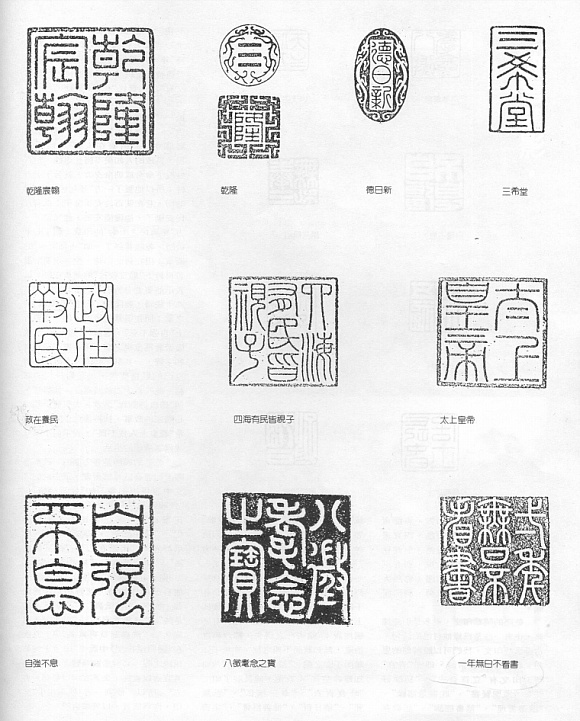

인장을 가장 많이 사용한 건륭제

서화 수장가들은 대개 그들이 수장하고 있는 작품에 인장을 찍기 위해 여러 인장을 가지지만, 중국 역사상 건륭제(乾隆帝, 高宗, 재위기간 1735~1796) 만큼 많은 인장을 사용한 사람도 없다. 『중국서화가인감관식(中國書畵家印鑑款識)』에는 명대 대수장가 황원변(項元汴)이 108개의 인장을 가지고 있었고, 서화가인 고봉한(高鳳翰)은 190개를 가지고 있었으며, 홍오(弘旿)는 194개를 가지고 있었다고 기록하고 있다. 그런데 건륭제는 이 사람들보다 훨씬 많은 인장을 사용한 황제이다.

건륭제는 문서와 작품 및 소장품에 사용한 인장이 약 500여개를 넘는다고 한다. 이것은 서로 달리 새겨진 인장만은 따진 것으로, 인문(印文)이 같으면서 크기나 재질이 다른 인장도 많이 있었으므로 이렇게 중복되는 인장까지 합치면 1,000개를 훨씬 넘는다고 한다. 실로 역사상 자신이 직접 사용한 인장을 제일 많이 사용한 인물이 되었다. 그는 골동품 수집을 좋아하였고, 시와 서화를 많이 지은 호학의 황제이며 거기에 재위기간도 길었기 때문이라고 생각한다.

건륭제가 사용한 인장은 재질도 다양하다. 백옥, 묵옥, 벽옥, 청옥, 한옥, 청백옥, 청한옥, 수정, 근정, 묵정, 자영, 녹영, 마리(瑪璃), 벽하세(璧霞洗), 청전석, 청금석, 취생석(翠生石), 창화석, 수산석, 동석(洞石,), 동장(銅章), 상아, 문죽(文竹), 징니(澄泥) 등 20여개 이상의 서로 다른 귀중한 종류의 재질이 동원되었다. 이러한 인장은 크기도 서로 다르다. 그 중 가장 큰 것은 22.5cm이나 되는데, 한자와 만주문자를 병기하여 “太上皇帝之寶”(태상황제지보)라 새긴 인장이다. 그런가 하면 가장 적은 것으로는 겨우 0.4cm밖에 되지 않은 콩 크기의 것으로, ‘古香’(고향)이라 적힌 인장도 있다.

사용한 전문(篆文)도 여러 가지이다. 거기에 형태도 네모진 것, 둥근 원형 등 여러 가지이다. 그렇기 때문에 같은 글로서 중복 된 인장이 많다. 그 중 ‘自强不息’(자강불식)이라 새긴 인장은 45개가 넘는다고 한다.

81자나 새긴 인장

건륭제의 인장에는 새긴 글자 수도 일정치 않다. 그 중 제일 적은 것은 한 글자, ‘수(壽)’자를 새긴 것이다. 인장에 새긴 글자 수가 제일 많은 것은 당나라 문장가 유우석(劉禹錫) 이 남긴 ‘누실명(陋室銘)’ 전문 81자를 몽땅 새긴 인장이다.

“山不在高 有僊則名 水不在深 有龍則靈 斯是陋室 惟吾德馨/苔痕上階綠 艸色入簾靑 談笑有鴻儒 往來無白丁 可以調素琴/閱金經 無絲竹之亂耳 無案牘之勞形 南陽諸葛廬 西蜀子雲亭 孔子云何陋之有!” (산의 이름은 높은 데에 있지 않고 신선이 살아야 명산이요, 물의 이름은 깊은 데에 있지 않고 용이 살아야 신령한 물인 것이다. 여기 이 좁은 집은 누추하지만 오직 나의 덕만은 향기롭다. 이끼의 흔적은 섬돌까지 올라와 푸르고, 풀빛은 내려뜨린 발밑까지 들어와 푸르기만 하다. 담소하는 데는 큰 선비가 있으나 왕래에는 천한 사람이라 하여 따로 없다. 그로써 소박한 거문고를 타고 좋은 경서를 펼쳐 함께 읽을 만하니, 관현악의 현란함이나 관가 서류로 인한 수고로움도 없다. 남양 제갈공명의 초가집이요, 서촉 양자운의 정자라. 공자 말씀하셨듯이 무슨 누추함이 있겠는가!) 하는 긴 문장이다.

비록 누추한 집이라도 거주하는 사람이 덕과 향기가 있다면 부끄러워할 것이 없다는 신념을 피력하며 그 내용을 인장에 새긴 것이다. 그런가 하면 특수한 인장도 있다. 인장에 새긴 글을 가로 세로로 읽어 뜻이 통하게 한 일종의 문자 유희의 성격을 지진 흥미로운 인장도 있다.

인장에 새겨진 내용

건륭제가 사용한 인장 내용은 크게 명장(名章)과 한장(閑章)으로 대벌할 수 있다. 명장은 인명, 지명, 또는 감상 및 수장에 사용한 인장이다. 건륭제는 초기의 인장으로는 황제에 즉위하기 전에 사용한 ‘弘曆圖書(홍력도서)’, ‘皇四子章(황사자장), ’和碩寶親王寶(화석보친왕보) ‘ ’長春居士(장춘거사) ‘ 등이 있다.

그리고 황제가 된 후에는 대개 건륭 황제 칭호를 전각한 인장을 사용하였다. 그리고 그 외에 信天主人(신천주인), 月池居士(월지거사)라는 호를 사용한 인장이 있고, 노년에 이르러 古稀天子(고희천자), 十全老人(십전노인), 太上皇帝(태상황제) 등의 글이 새겨진 인장도 사용하였다.

지명을 새긴 인장은 대개 궁전 이름이나 제실의 명칭이 대부분이다. 이를테면 ‘重華宮(중화궁)’, ‘養心殿(양심전)’, ‘樂水堂(요수당)’, ‘颐和园(이화원)’, ‘泉香亭(천향정)’, ‘烟雨樓(연우루)’ 등이 그것이다. 자수가 비교적 많은 것도 있다. ‘避暑山莊五福五代堂寶(피서산장오복오대당보)’, ‘南海子新行宮之寶(남해자신행궁지보)’, ‘西苑勤政殿之寶(서원근정전지보)’ 등이 그에 속한다. 그리고 ‘御書房鑑賞寶(어서방감상보)’, ‘三希堂精鑑寶(삼희당정감보)’, ‘石渠宝笈所藏(석거보급소장)’, ‘淳化軒圖書珍秘寶’(순화헌도서진비보)‘,’毓慶宮書畵記(육경궁서화기) ‘ 등 수장품에 날인하거나 감상하면서 사용한 인장도 있다.

특히 거론할 만한 것은 건륭 당시 제2의 자금성이라고도 불리는 원명원 40개의 절경을 모두 인장에 담아두었다는 것이다. 원명원에는 40개의 아름다운 풍경이 있었고, 거기에 각각 사자성구의 편액들이 걸려 있었는데, 건륭제는 40경 편액의 글을 일일이 인장에 새겼다.

‘正大光明(정대광명)’, ‘勤政親賢(근정친현)’, ‘山高水長(산고수장)’, ‘九州淸晏(구주청안)’, ‘鏤月開雲(누월개운)’, ‘天然圖畵(천연도화)’, ‘碧桐書院(벽동서원)’, ‘慈雲普護(자운보호)’, ‘上下天光(상하천광)’, ‘武陵春色(무릉춘색)’, ‘魚躍鳶飛(어약연비)’ 등 좋은 의미를 담은 편액의 글을 인장에 담았다. 원명원 건물이 애로우호 전쟁(1856~1860) 중에 영불연합군에 의해 다 불타버리고 그 비경도 다 없어졌지만 건륭제의 인장 덕분에 그 아름다운 칭호만은 오늘날 고스란히 전해지고 참으로 다행한 일이다.

한장(閑章)은 성명이나 지명이나 직업에 관계없이 격언, 성어, 시문 등을 새긴 인장을 말한다. 건륭제의 한장의 인장 글은 경전에서 따와 새긴 글이 많다. 그리고 자신이 손수 지은 시구에서 따온 것도 있다. 이런 인장의 인문은 그의 사상을 잘 나타내고 있다고 생각된다.

황제가 되기 전, 그가 청궁에 있을 때, 그의 인장에는 ‘立修齊志(입수제지, 수신제가의 뜻을 세움)’, ‘勤學好問(근학호문, 학문을 좋아하고 힘씀)’, ‘’讀聖賢書(독성현서, 성현의 글을 즐겨 읽음) ‘, ‘耽書是宿緣(탐서시숙연, 탐서는 전생의 인연)’, ‘居敬存誠(거경존성, 언제나 경성에 머물음)’ 등 청년 시절, 오직 학문에 정진해아 한다는 정신을 그의 호학의 태도를 잘 반영하고 있다. 황제가 된 후에는 ‘爲君難’(위군난, 임금 노릇하기가 어렵다)의 인장을 새겼다.

원래 사람들은 황제가 되는 것을 커다란 영예와 복으로 생각하고 있으나 황제가 되는 일은 결코 쉬운 일이 아니라는 생각에서 이 글을 택한 것이다. ‘위군난’이라는 말은 본래 공자가 논어 자로 편에서 한 말이지만, 근정전 후미에 써진 글이었는데, 그것을 건륭제가 인장에 새겨 사용하였다.

그는 또 ‘旰食宵衣’(간식소의, 늘 바빠 해가 진 후 밤늦게 식사하고, 날이 새기 전에 일어나 옷을 입는다는 뜻으로, 천자가 정사에 부지런함을 이르는 말), 德日新(덕일신), 思無邪(사무사, 생각이 바르고 사특함이 없음) 등으로, 자신이 바르게 그리고 부지런히 정사를 돌봐야함을 깨우치는 교훈적인 내용을 인장에 새겨 사용하였다.

그리고 그의 인장 가운데에는 ‘政在養民(정재양민, 정치는 백성을 양육하는 것)’ ‘敬天勤民(경천근민, 하늘을 공경하고 백성들을 다스리는 데에 부지런함)’, ‘畏天愛人(외천애인, 하늘을 경외하고 백성을 사랑한다)’, 稽古愛民(계고애민, 옛 성현의 도를 잘 살펴서 백성을 사랑함) ‘,’四海有民皆視子(사해유민개시자, 사해에 백성이 있는데, 이들 모두를 자식처럼 여긴다)’, ‘所樂在人和(소락재인화, 즐거워 할 것은 오직 인화에 있다)’ 등은 건륭제가 얼마나 백성들과의 관계를 중시하였는가를 잘 보여 주고 있는 내용이라 할 수 있다.

그가 70이 되었을 때 ‘古稀天子’(고희천자)라는 인장을 새겨 사용하였다. 그런데 그는 이 인장을 날인할 때에는 반드시 그 뒤에 ‘猶日孜孜’(유일자자, 역시 아직도 날마다 부지런히 힘씀)이라는 인장을 함께 찍었다고 한다. 이것은 바로 그 자신은 늙었으나 아직 노익장을 과시하며 날마다 부지런히 일하고 있음을 표현한 것이라 생각한다. 80이 되었을 때에 건륭제는 ‘八徵耄念’(팔징모념 : 80된 늙은이의 8가지 징조)라는 인장을 찍은 후에 반드시 그 뒤에 ‘自强不息’(자강불식 : 스스로 부지런히 힘써 쉬지 않음)이라는 인장을 찍었다.

이 ‘자강불식’이라는 인장은 건륭제가 가장 아끼고 중히 여긴 인장이라고 하는데, 서로 다른 재료와 글씨체로 새긴 것이 45개나 되었다고 한다. 이것은 곧 자신이 그만큼 자신에 대해서 엄격함을 요구하고 있었음을 보여주고 있을 뿐 아니라 후대에 황제들에 대한 훈유이기도 하다.

건륭제는 86세에 퇴위했는데, 그 때 그는 또 하나의 인장을 새겼다. ‘歸政仍訓政(귀정잉훈정)’이라는 인장이었다. 그는 의연히 국가의 정사에 관심을 가지고 후대 황제의 정치에 섭정하겠다는 뜻이 들어 있다. 그 외에 또 하나의 인장은 ‘羲皇上人我不爲(희황상인아불위)’인데, 이것은 그가 속세를 떠나 한가롭게 유유자적한 복록 생활만을 원하지 않는다는 뜻을 나타내 보여 주고 있다.

건륭제의 취미는 다양하다. 정사를 돌보다가 겨를이 생기면 거문고를 다루고 서화를 즐기는 등 예술 활동에 지대한 관심을 보였다. 그러기에 그의 인장가운데에 그것과 관련이 있는 여러 표현이 있는데, 幾暇怡情(기가이정, 틈을 내어 온화한 정서를 기르다), ‘幾暇臨池(기다임지, 짬만 있으면 글쓰기 연습을 한다)’, ‘意在筆先(의재필선, 늘 마음은 붓끝에 있다)’, ‘用筆在心(용필재심, 붓을 사용하는 것은 마음에 달려 있다.)’ 등이 그것이다. 그는 자기가 지은 시 가운데서 따 온 것도 있다. ‘吟詠春風裏(음영춘풍리)’, ‘入眼秋光盡是詩(입안추광진시시)’ 등이 그것이다.

인장은 중국의 독특한 전통 예술 가운데 하나로, 실용성과 감상이라는 두 가지 가치를 구비하고 있다. 전각은 서예 회화 조각이 결합된 예술의 한 분야로서 한국 일본에도 영향을 끼쳤으나, 오늘날 이들 나라보다 중국에서 유서 깊은 전각 예술로서 청소년층에게 널리 사랑받고 있는 종합예술로 자리매김하고 있으며, 이것은 중국을 이해하는 한 수단이 되고 있다.

전순동/ 충북대 역사교육과 교수 |